Die Kleinstadt Montmédy liegt direkt an der belgischen Grenze am Fluss Chiers. Von weither lässt sich die mächtige Zitadelle auf dem Bergrücken erblicken. Die Zitadelle von Montmédy ist eine der größten Befestigungsanlagen Nordostfrankreichs, die 1545 während der Regierungszeit Karls V. erbaut und dann im 17. Jahrhundert von Vauban umgebaut wurde. Später ließ Séré de Rivières hier zahlreiche Kasematten einrichten.

Zeitgenössischer Bericht über Montmédy

Die Zitadelle von Montmedy im 1. Weltkrieg:

Die Festung Montmedy liegt im Chierstal und sperrt die von Diedenhofen nach Sedan führende Bahn, sowie mehrere sich hier kreuzende Straßen. Sie ist auch ganz veraltet und wurde längst nicht mehr als Festung angesehen, die eine Belagerung aushalten könne. Ihre Aufgabe sollte einzig darin bestehen, den Grenztruppen und evtl. auch der Feldarmee vorübergehend als Stützpunkt zu dienen, doch dürfe sie unter keinen Umständen geräumt werden, bevor der unter der Festung durchführende Eisenbahntunnel zerstört worden sei.

Bei Kriegsbeginn bestand die Besatzung aus anderthalb Bataillonen Infanterie, einem Bataillon Fußartillerie und einer halben Geniekompagnie, im ganzen, mit Einbezug der Dienstzweige, aus ca. 2.500 Mann. Als artilleristische Armierung der Festung waren vorhanden: vier lange 12-cm-Kanonen, sechs 90-mm-Kanonen und eine Anzahl älterer Festungsgeschütze.

Nach dem Aufmarsche der französischen Armeen gegen die Ostfront befand sich die Festung auf deren linkem Flügel. Als dann die 4. und 5. Armee gegen die über Belgien heranrückenden deutschen Armeen Front machen mußten, befand sich die Festung auf dem rechten Flügel der 4. Armee. Während der Schlacht am Semois und beidseitig Longwy kam die Festung nicht zur Geltung, da sie hinter der Front lag. Nach dem Rückzuge der Franzosen blieb sie dann aber auf ihre eigenen schwachen Kräfte angewiesen und zog am 26. August alle noch außerhalb der Umwallung befindlichen Detachemente in die Festung zurück.

Die Deutschen waren unterdessen an der Festung vorbeigegangen, und zwar außerhalb der Tragweite ihrer Geschütze. Sie trieben nur einige Patrouillen gegen die Festung vor, und diese gelangten ohne Widerstand bis an die Festungsmauern. Der Festungskommandant ersuchte nun das Oberkommando in Verdun, mit dem er durch ein unterirdisches Telephonkabel verbunden war, um Verhaltungsmaßregeln. Er erhielt darauf den Befehl, den Eisenbahntunnel und die Brücken über den Chiers zu sprengen, das Kriegsmaterial der Festung zu zerstören und hernach zu versuchen, mit der Besatzung die französische Feldarmee zu erreichen.

Am 27. August wurden diese Zerstörungen ausgeführt, und in der Nacht zum 28. räumte die Besatzung die Festung. Sie suchte dann auf Schleichwegen nach Süden zu entkommen, wurde aber am 29. früh in einem Walde nördlich Verdun von den Deutschen entdeckt und nach verlustreichem Kampfe gefangen genommen.

Die Deutschen, welche am 26. August zwei Brigaden mit Fußartillerie und Pionieren zur Wegnahme der Festung bereitgestellt hatten, konnten diese in der Nacht zum 29. kampflos besetzen.

Quelle: Genieoberst J.Rebold, ehem. Chef des eidg. Festungsbaubureau „Die Festungskämpfe im Weltkriege“ 1938

Militärische Einrichtungen in Montmédy

Die Stadt teil sich auf in Unter- und Oberstadt. Im Weltkrieg 1914 – 1918 befanden sich hier unter anderem:

Etappenmagazin

Etappenlazarett

Lazarett-Fachabteilungen

Feldbäckerei

Feldgericht

Da der Eisenbahntunnel Ende August 1914 gesprengt worden war, galt es möglichst schnell wieder eine funktionierende Bahnstrecke in Gang zu bringen.

Die Bahnlinie in der Stadt

Kurzerhand wurde die Eisenbahnlinie durch die Stadt verlegt. Dazu musste auch ein Haus weichen, die Bahnlinie wurde kurzerhand durch das Haus gebaut. Auf dem linken Bild ist das Haus wieder erbaut.

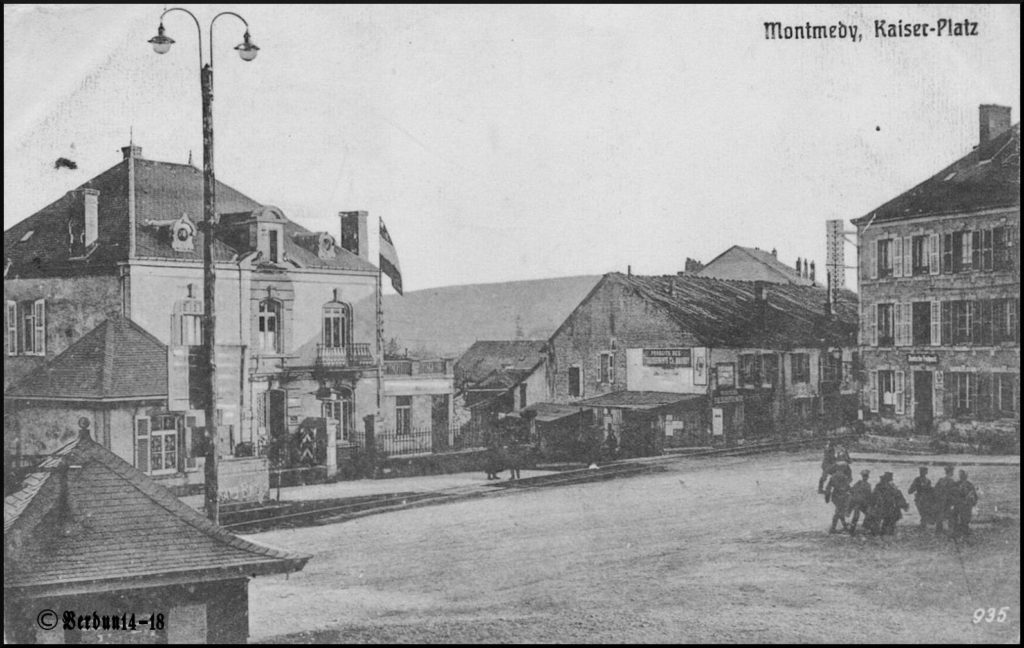

Der Kaiserplatz in Montmédy

Weitere Bilder aus der Stadt

An der Zitadelle von Montmédy

Straße von Iré le Sec nach Montmédy

Oberhalb der Stadt befindet sich der Soldatenfriedhof von Montmédy

Für die hier Verstorbenen – insbesondere während der Schlacht um Verdun – reichten die Gemeindefriedhöfe bald nicht mehr aus, so dass der heutige Soldatenfriedhof am Rande der Stadt angelegt werden musste.

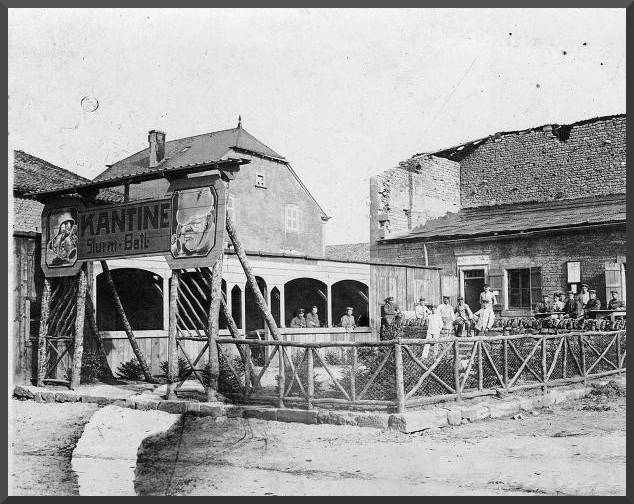

Das Sturmbataillon Nr. 5 betrieb eine Kantine in Montmédy