Die Gestaltung von Kriegsgräbern und Soldatenfriedhöfen wurde erstmals im Ersten Weltkrieg durch den Gesetzgeber geregelt. Die allgemeine Wehrpflicht hatte für eine Besserstellung des Soldatenstandes gesorgt, nun wurden auch weitestgehend einfache Soldaten in Einzelgräbern bestattet. Nach Kriegsbeginn waren zunächst die Etappeninspektionen für deren Anlage und Pflege zuständig. Als sich der Krieg in die Länge zog, wurde man gewahr, dass viele Einheiten direkt hinter der Front, teils in dichten Wäldern, Friedhöfe und Denkmäler errichtet hatten.

Diese konnten jedoch nach Kriegsende nicht weiter gepflegt werden. Nach dem Krieg begann der französische Staat mit dem Auflösen kleinerer Friedhöfe und dem Anlegen von Sammelfriedhöfen. Ab 1923 folgte der deutsche Volksbund mit Umbettungsarbeiten und der Errichtung individueller deutscher Soldatenfriedhöfe in Belgien und Frankreich. Im Gegensatz zu den europäischen Nachbarn – dort gibt es staatliche Stellen für den Erhalt der Soldatenfriedhöfe – hat damit bis heute eine private, gemeinnützige Organisation die Pflege und Instandhaltung übernommen. Finanziert wird sie durch Spenden und Sammelaktionen. An dieser Stelle sei uns der Hinweis gestattet, dass auch zahlreiche Zivilarbeiter und Krankenschwestern ihre letzte Ruhestätte dort gefunden haben.

Soldatenfriedhöfe im Raum Verdun

55150 Azannes-et-Soumazannes, Frankreich

D66, 55150 Azannes-et-Soumazannes, Frankreich

54260 Charency-Vezin, Frankreich

2 Rue Adrien Picart, 55110 Dannevoux, Frankreich

1 Rue Somme Arné, 08310 Saint-Étienne-à-Arnes, Frankreich

51600 Souain-Perthes-lès-Hurlus, Frankreich

Der Soldatenfriedhof Nantillois/ Madeleine-Ferme

Dieser Soldatenfriedhof befindet sich auf dem Westufer der Maas, abseits der üblichen Touristenrouten zwischen den Dörfern Cunel und Nantillois. Der gebräuchlichere Name ist Soldatenfriedhof Madeleine-Ferme. Die Ferme liegt direkt an der Straße D15; hier zweigt ein Feldweg an den Waldrand ab. An diesem liegt der etwas versteckte Friedhof. Der deutsche Soldatenfriedhof Nantillois wurde Anfang März 1916 von der eigenen Truppe angelegt, als die deutschen Angriffe auf Verdun auch auf das Westufer der Maas ausgedehnt wurden. In der gegenüber dem Friedhof gelegenen Madeleine-Ferme richteten sich bei Beginn der Schlacht mehrere Lazarette ein. Die hier verstorbenen Schwerverwundeten fanden am Waldrand ihre letzte Ruhestätte. Von hier aus hat der Besucher einen schönen Blick auf den Bois de Cunel, in dem sich während des Weltkrieges viele Lager und Depots befanden.

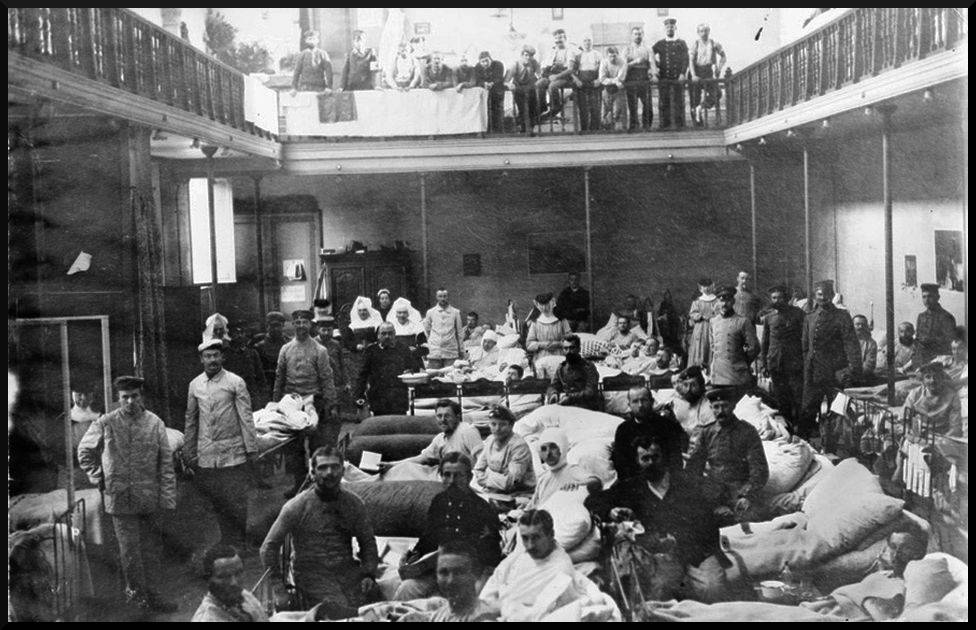

Vor Beginn der Verdun-Offensive auf dem Westufer der Maas richtete die 11. Reserve-Division in der Ferme und Umgebung einen Hauptverbandsplatz ein. Abkommandiert für diesen Hauptverbandsplatz ist die Reserve-Sanitätskompanie Nr. 6. Eingerichtet wird der Verbandsplatz mit vier hölzernen Baracken. Der Leichtverwundeten-Sammelplatz der 11. Reserve-Division befand sich im Bois de Cunel. Im Mai wechseln die Armee-Korps auf dem Westufer der Maas. Die 54. Reserve-Division übernimmt die Einrichtungen der 11. Reserve-Division. Die Sanitätskompanie 54 richtet einen weiteren Hauptverbandsplatz an der Madeleine-Ferme ein. Die Anlage wird durch die Aufstellung von drei Baracken und zwei Krankenzelten erweitert. Dieser Hauptverbandsplatz versorgt vom 13. Mai bis 12. September 1916 2196 Verwundete. Von diesen sterben 45 infolge ihrer Verwundung und werden auf dem Friedhof beigesetzt.

Als Operationen werden auf dem Hauptverbandsplatz durchgeführt:

21 Amputationen, 3 Schulter- und Hüftgelenkauschneidungen, 5 große Gefäßunterbindungen, 1 Gesäßnaht, 1 Trepanation, 3 Bluttransfusionen, 1 Aufklappen des Kniegelenks, 1 Luftröhrenschnitt, 1 Ausschneiden des Fußgelenks sowie weitere Operationen.

Neben den Sanitätseinrichtungen befinden sich weitere Einrichtungen im Bois de Cunel. Das Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 111 schreibt in seiner Regimentsgeschichte, dass sich die Truppe um den 18. März 1917 in einem Übungswerk an der Madeleine-Ferme auf einen Angriff im Avocourt-Wald vorbereitet.

In der Regimentsgeschichte des Infanterie-Regiments Nr. 15 finden wir im Dezember 1916 folgenden Bericht: „Nach schwerer Zeit konnte das III. Bataillon am 11. Dezember zur wohlverdienten Ruhe ins Lager rücken. Sein hochgeschätzter Bataillonsführer, Hauptmann Lindow, wurde am Nachmittag desselben Tages, zusammen mit den gleichfalls für die Ehre des Regiments gefallenen Unteroffizieren und Mannschaften, auf dem Regimentsfriedhof am Bois des Ogons an der Madeleine-Ferme zur ewigen Ruhe bestattet.“

Hauptmann Lindow fiel am 07. Dezember 1916 einem Volltreffer auf seinen Unterstand in der Backzahnstellung auf Höhe 304 zum Opfer.

Weiter heißt es beim I.R. 15: „In ewiger Dankbarkeit werden die Kämpfer von der Höhe 304 der 179 tapferen Kameraden gedenken, welche für ihr Vaterland den Heldentod starben und auf dem Regimentsfriedhof am Bois des Ogons bei der Madeleine-Ferme bestattet wurden.“.

Das Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 109, von dessen Angehörigen hier ebenfalls eine stattliche Anzahl ruht, fertigte für seine Gefallenen sogar kunstvoll gestaltete Grabsteine an. In der Regimentsgeschichte liest man: „Nicht vergessen sollen aber auch sein, die 5 Offiziere und 320 Unteroffiziere und Mannschaften, die in den Kämpfen vor Verdun ihr Leben ließen und auf dem Maashöhen zur letzten Ruhe gebettet wurden.“

Diese Grabsteine sind noch heute auf dem Soldatenfriedhof Nantillois sichtbar.

Inwieweit auf dem Soldatenfriedhof Nantillois Zubettungen stattfanden ist nicht heraus zu finden. Sehr wahrscheinlich wurde der kleine Ortsfriedhof des R.I.R. 111 aus der Ortschaft Nantillois hierher überführt. Dieses Regiment hatte einen kleinen Friedhof im Ort angelegt, über dessen Auflösung nichts überliefert ist.

Wo zu finden:

55270 Nantillois, Frankreich