Die Gestaltung von Kriegsgräbern und Soldatenfriedhöfen wurde erstmals im Ersten Weltkrieg durch den Gesetzgeber geregelt. Die allgemeine Wehrpflicht hatte für eine Besserstellung des Soldatenstandes gesorgt, nun wurden auch weitestgehend einfache Soldaten in Einzelgräbern bestattet. Nach Kriegsbeginn waren zunächst die Etappeninspektionen für deren Anlage und Pflege zuständig. Als sich der Krieg in die Länge zog, wurde man gewahr, dass viele Einheiten direkt hinter der Front, teils in dichten Wäldern, Friedhöfe und Denkmäler errichtet hatten.

Die Situation nach dem Krieg

Diese konnten jedoch nach Kriegsende nicht weiter gepflegt werden. Nach dem Krieg begann der französische Staat mit dem Auflösen kleinerer Friedhöfe und dem Anlegen von Sammelfriedhöfen. Ab 1923 folgte der deutsche Volksbund mit Umbettungsarbeiten und der Errichtung individueller deutscher Soldatenfriedhöfe in Belgien und Frankreich. Im Gegensatz zu den europäischen Nachbarn – dort gibt es staatliche Stellen für den Erhalt der Soldatenfriedhöfe – hat damit bis heute eine private, gemeinnützige Organisation die Pflege und Instandhaltung übernommen. Finanziert wird sie durch Spenden und Sammelaktionen. An dieser Stelle sei uns der Hinweis gestattet, dass auch zahlreiche Zivilarbeiter und Krankenschwestern ihre letzte Ruhestätte dort gefunden haben.

Soldatenfriedhöfe im Raum Verdun

55150 Azannes-et-Soumazannes, Frankreich

D66, 55150 Azannes-et-Soumazannes, Frankreich

54260 Charency-Vezin, Frankreich

2 Rue Adrien Picart, 55110 Dannevoux, Frankreich

1 Rue Somme Arné, 08310 Saint-Étienne-à-Arnes, Frankreich

51600 Souain-Perthes-lès-Hurlus, Frankreich

Auf dem deutschen Soldatenfriedhof wurden 1748 deutsche und 178 französische Soldaten bestattet. Longuyon liegt etwa 50 km nördlich von Verdun.

Der deutsche Soldatenfriedhof Longuyon wurde – gemeinsam mit dem benachbarten französischen Gräberfeld von der deutschen Truppe – nach Abschluss der Kämpfe am 24. August 1914 als Sammelfriedhof angelegt. Im Verlauf der sogenannten „Grenzschlachten“ vom 23. bis 28. August 1914 erlitten sowohl Angreifer wie Verteidiger schwere Verluste. Longuyon wurde, als sich die Front weiter nach Süden verlagerte eine wichtige Nachschub- und Lazarettstadt. Durch die Bestattung vieler Soldaten, die hier ihren Verletzungen erlagen, dehnte sich das Friedhofsgelände bis Kriegsende ständig weiter aus. Die heute hier Ruhenden – die von verschiedenen Frontabschnitten – Champagne, Argonner Wald, Kampfraum Verdun – hierher gelangten, gehörten Truppenteilen an, deren Heimatgarnisonen in fast allen Ländern und Provinzen des damaligen deutschen Reiches lagen.

Drei Österreicher der k.u.k. Armee und zwei russische Soldaten sind hier ebenfalls beigesetzt worden.

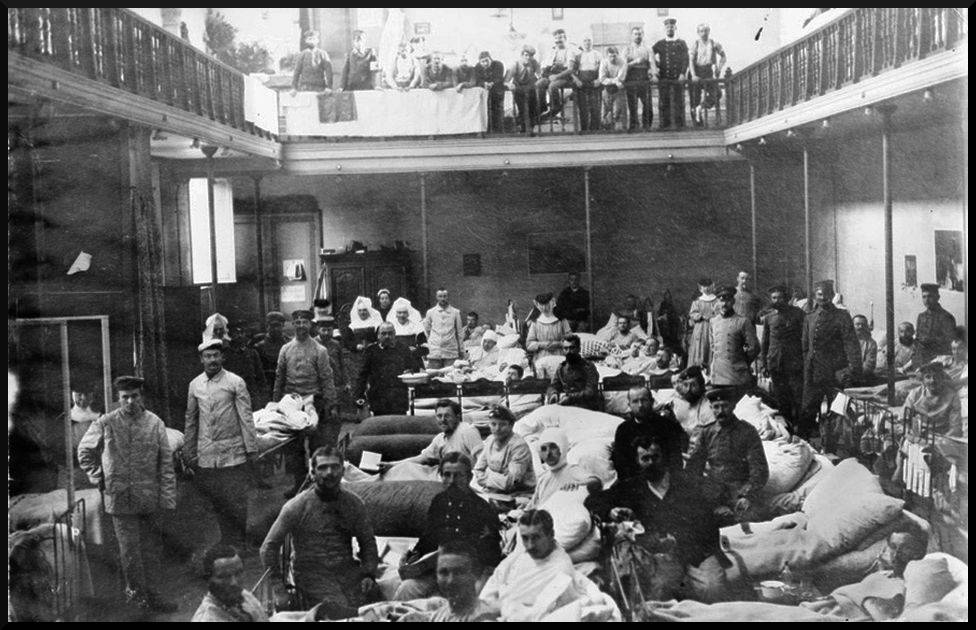

Der Sanitätsbericht des Deutschen Heeres schreibt für den August 1914 über die Lazarette in Longuyon:

Feldlazarett 9 kam am 24. August 1914 abends in Longuyon an und richtete sich sofort ein. Ein Kloster, das die Franzosen schon als Lazarett vorbereitet hatten, beherbergte 100 Verwundete. Das Feldlazarett richtete die anliegenden Bürgerhäuser ebenfalls her, wozu genügend Betten vorhanden waren. Weil die Stadt überall brannte, wurden alle Verwundeten zum Lazarett gebracht, so daß es überfüllt war. Es schickte die Leichtverwundeten bald weiter. Während die Nonnen die Verpflegung im Kloster übernahmen, verpflegte das Lazarett selbst die Verwundeten in den Nachbarhäusern. Einige dringliche Amputationen wegen Gangrän wurden ausgeführt, der Beratende Chirug half am 26. August. Im Ganzen behandelte das Lazarett etwa 700 Verwundete, die teilweise erste 3 bis 4 Tage nach ihrer Verwundung kamen. Als die Bahn bis Longuyon fuhr, war die Abbeförderung erleichtert. Am 31. August übergab das Feldlazarett die letzten Verwundeten dem Kriegslazarett in Longuyon. Am 01. September rückte es mit dem Feldlazarett 6 ab.

Die Versorgung

Feldlazarett 6 traf gegen 12.00 in Longuyon ein und übernahm hier eine mit Verwundeten belegte Schule und 6 Nachbarhäuser sowie die Verwundeten vom Hauptverbandsplatz der Sanitätskompanie 1. Am ersten Tage hatte es 661 Verwundete zu versorgen, so daß es zunächst die Leichtverwundeten, dann die Fahrfähigen, abbefördern mußte. Beigetriebene Wagen, Kolonnen und besonders auch große Kraftwagen des Luxemburgischen Roten Kreuzes dienten diesem Zweck. Am 30. August fuhr auch die Bahn bis Longuyon. Der Chef gab am 30. August die Zahl der von ihm versorgten Verwundeten auf über 1500 an. Am 31. August übergab er 110 Verwundete, die aus den einzelnen Häusern zusammengetragen worden waren, der Kriegslazarettabteilung des XVI. Armeekorps. Am 01. September rückte das Lazarett mit dem Feldlazarett 9 ab.

Die Offensive bei Verdun

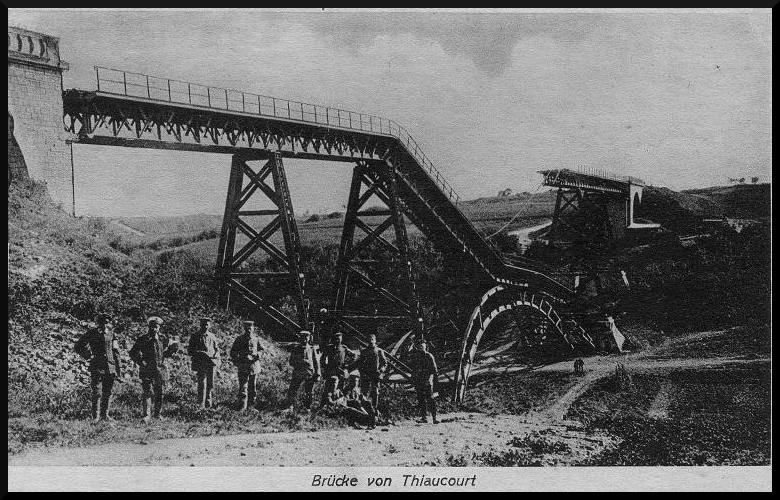

Vor Beginn der Verdun-Offensive im Februar 1916 werden in Longuyon die Sanitätseinrichtungen erweitert. 26 Baracken in Leichtbauweise mit 520 Betten werden aufgestellt sowie je eine Wirtschafts-, Operations-, Verbands- und Röntgenbaracke und mehrere Zelte. Die hier verstorbenen Verwundeten erweitern den Friedhof Longuyon. Bis nach Longuyon haben die vor Verdun Verwundeten einen weiten Weg hinter sich. Die Feldbahn fährt vom Fosses-Wald über Ville – Romagne-sous-les-Côtes bis Deutsch-Eck, wo die Verwundeten und Kranken auf die Kriegsbahn nach Longuyon umgeladen werden. Weitere Verwundeten-Transporte erfolgten von den Hauptverbandsplätzen hinter der Höhe 307/310 im Brieul-Wald. Vom Brieul-Wald werden die Verwundeten mit der Feldbahn nach der Sorel-Ferme verlegt und dann mit der Kriegbahn über Billy und Deutsch-Eck nach Longuyon gebracht.

Durch die in Terassen angelegte Anlage wirkt der Soldatenfriedhof größer als er ist. Einige der Toten sind jedoch erst 1920 verstorben. Ob es sich um hier verstorbene Kriegsgefange oder Verwundete gehandelt hat, bleibt unbekannt.

Oben an der höchsten Stelle des Friedhofs steht ein großes steinernes Denkmal. Es trägt die Aufschrift:

„Sie stürmen die Höhe – sie stiegen höher. Den am 22. August 1914 gefallenen Helden.“

Unter dieser Inschrift folgt eine Anzahl von Namen – Angehörige des IR 156 und des RIR 11.

Weitere Denkmäler

Ein weiteres Denkmal befindet sich auf der mittleren Terasse. Ein aus Sandsteinblöcken gefertigtes Denkmal in bogenförmiger Bauweise. Ein großes Kreuz bildet den Mittelteil, über dem 1914 steht. Dieses deutsch-französische Denkmal, von den Deutschen errichtet, ist den Gefallenen vom 24. August 1914 gewidmet.

Auf der linken Hälfte des Denkmals steht: „Fürs Vaterland“ und darunter „24. August – 13 Deutsche“ Es folgen 13 Namen mit Angehörigen der IR 22, 121 und 156. Auf der rechten Seite steht in französischer Sprache: „Pour la Patrie“ und „24. Août – 95 Francais“. Es handelt sich hier um Gefallenene der RI 54 und 67.

Das dritte Denkmal befindet sich auf der unteren Terasse. Dieses Denkmal ähnelt einem großen Sarkophag. Die aufgravierten Namen sind jedoch nach Jahrzehnten kaum noch lesbar.